Understanding and properly applying the principles of technical ergonomics and usability

The market for hand-operated tools, from electric leaf blowers to vacuum-mop devices to hand drills, is highly competitive. While German-speaking manufacturers could defend market shares through technical performance a decade ago, international competitors are increasingly catching up in this regard. One of the most promising market differentiation potentials for the future is the user-centered development and design of work tools.

The design of human-tool interfaces, such as handles, operating and display elements, and innovative interaction concepts in the form of gesture and voice controls, are the focus and crucially determine comfortable and intuitive handling. However, for this product class, it is also essential to ensure safe handling for users even in the most extreme working conditions, such as dirt, temperature, or moisture. Manufacturers face the fundamental challenge of systematically identifying user needs from the start, translating these into technically specifiable usage requirements (User Requirements), prototyping them in the form of suitable human-machine interfaces, and ultimately evaluating them with real and representative end-users. These basic steps of user-centered product development should be iterated as quickly as possible according to DIN EN ISO 9241-210. The targeted integration of these sub-processes into the overall technical product development process is also demanding. The basis of user-centered work tool technology is provided by technical ergonomics, the approaches of usability (Engl. Usability), and suitable methods of interface prototyping.

Ergonomic fundamentals of work tool design

According to Schmidtke, “ergonomics is a scientific discipline whose object is the study of human interaction with technical systems”. This also implies the design and development of methods necessary for this research. Technical ergonomics, as further divided by Maier and Schmid, can be divided into macro and micro ergonomics. Macro ergonomics is based on a spatial ergonomics and height grid corresponding to body sizes, defining areas of visual and grasping spaces. Micro ergonomic content concerns the shape, color, graphic, and material design of control elements and graphical user interfaces. The ergonomic design of human-work tool interfaces is based on user-centered measures of anthropometry and the doctrine of comfort angles.

Anthropometric measurement conception

According to Schmidtke, anthropometry is the sub-discipline of anthropology that measures and statistically processes body measurements and proportions, as well as gender-, age-, region-, and socio-specific differences, and interprets them application-oriented if necessary. [2] Percentiles are mostly used for anthropometric data. This information indicates the percentage of the population group studied that falls below or exceeds a certain measurement. The 50th percentile corresponds to the median. For ergonomic designs of human-machine interfaces of hand-operated tools, besides the 50th percentile of the relevant body measure, usually the 5th percentile (female) and the 95th percentile (male) are used. It can be assumed that all users whose body measurements fall between these boundary percentiles can use the resulting product ergonomically satisfactorily.

Comfort angle doctrine

Comfort can be defined as subjectively experienced well-being in a given environment or simply through the absence of discomfort. The measure of comfort or discomfort is especially relevant in the user-centered design of hand-operated tools concerning body posture and the position of body parts or joints during operation. [2] From this, the definition of comfort angles as the angles between body parts that are subjectively perceived as pleasant arises.

Failure to maintain comfort angles results in forced postures in the form of unphysiological body postures forced by working conditions. These lead to fatigue and muscle pain after a longer duration due to static holding work. In addition, the perceived level of strain increases, which is the result of psychophysiological reactions of humans to external stresses.

For the design of an ergonomic gripping and operating posture of hand-held devices, the joint chain from the clavicle joint through the shoulder joint and elbow joint to the wrist joint is particularly relevant. In addition to the maximum movement angles, the comfort areas for the upper body and the hand-arm system are important features for a user-friendly design of hand-held products.

Rapid prototyping of physical human-machine interfaces of hand-operated devices

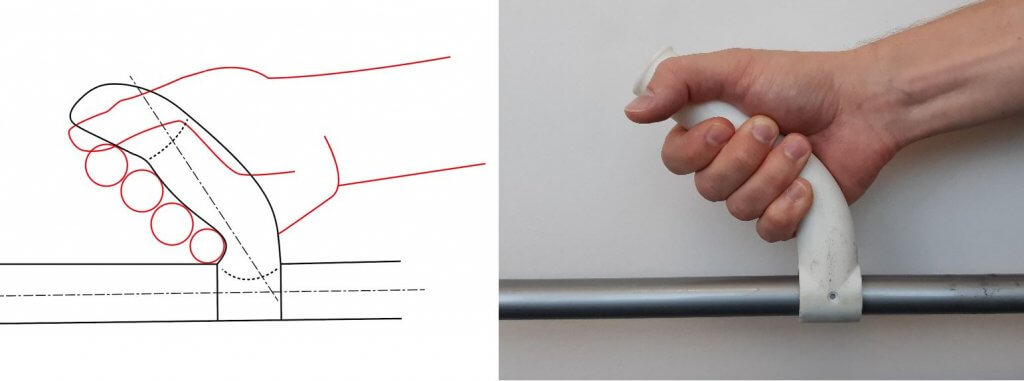

Once the human-machine interfaces have been analyzed and conceptualized using ergonomic methods, the next step is to realize them in prototype form to make the handling and operation tangible for users. Depending on the type of interface to be designed (Engl. Interface), different methods are effective. For example, modular or plug-in systems are suitable for manipulation elements such as guide handles to estimate the basic grip and grasping surface layout. For controls and detailing of handles, plastiline or clay can be used to approximate a suitable shape. To enable test users to experience a product close to series production in the early phases of product development, the use of 3D printing techniques becomes sensible. Once this state is reached, it is necessary to evaluate the usability of the prototype.

Fundamentals of usability evaluation

According to the DIN EN ISO 9241 standard series, usability (Engl. Usability) is the extent to which a product can be used by specific users in a specific usage context to achieve specific goals effectively, efficiently, and satisfactorily. Thus, effectiveness, efficiency, and user satisfaction are quantifiable metrics of usability that can be collected during the operation of the tool, i.e., during interaction with it. Evaluation methods are available for collecting these measurement parameters.

Usability evaluation methods can be divided into inspection and test methods according to Nielsen. Inspection methods are conducted by usability professionals and mostly involve checking compliance with heuristics or design guidelines. Here, an experienced usability expert analyzes the human-work tool interface of the technical product for conformity or deviation from existing and recognized guidelines. For hand-operated tools, this usually includes geometric specifications such as grip diameter or grip materials, as well as application-appropriate grip orientations and courses. In addition, the societal compatibilities recognized in the respective cultural circle and the affordance, the so-called offer character, of the design must be checked. For example, in the Western cultural circle, the green design of a control element is usually associated with the start of a process, while a red color marks the end of a process. The same applies to widespread symbols and icons, which should be considered accordingly in the design.

In contrast to these analytical methods, the second group of methods, the test methods, involves an empirical approach. It is necessary to enter the usage context and conduct observations and interviews with real users. The gold standard test method is the Usability Test, an evaluation of usability with users based on defined task processing, usually through participant observation.

Do you want to develop future-oriented and innovative work tools and devices and are looking for a reliable partner? Our experts in user-centered technology development and design are ready to assist you in this challenge.

STANDARDS / REFERENCES

- DIN EN ISO 9241-210:2020-03: Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 210: Menschzentrierte Gestaltung interaktiver Systeme (ISO 9241-210:2019); Deutsche Fassung EN ISO 9241-210:2019

- Schmid, M.; Maier, T.: Technisches Interface Design – Anforderungen, Bewertung und Gestaltung, Springer Vieweg, 2017.

- Schmidtke, H.: Handbuch der Ergonomie mit ergonomischen Konstruktionsrichtlinien und Methoden. Teil C: Ergonomische Konstruktionsrichtlinien. 2. überarbeitete und erweiterte Aufl., Koblenz: Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, 2001.

- Bullinger, H.-J.; Solf, J. J.: Ergonomische Arbeitsmittelgestaltung I – Systematik. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW (Forschungsbericht 196 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung), 1979.Nielsen, J.: Usability Engineering, Elsevier, 1993.

- Nielsen, J.: Usability Engineering, Elsevier, 1993.