Known as a contextual interview or Contextual Inquiry in English, it enables the direct learning of various aspects about the user themselves, the usage, and the usage context from the product’s user. The combination of observation and questioning uncovers relationships and backgrounds that can be incorporated into the product development process.

Therefore, the contextual interview is sensibly placed at the beginning or in the creative phase of the product development cycle. In the five-stage Design Thinking process, the method can be used in the “Empathize” phase, which aims to build an understanding of the user. In medical technology, the contextual interview can be used as a User Research method for creating the Use Specification in the Usability Engineering process.

Preparation of the Contextual Interview

A contextual interview should be well prepared. This includes selecting suitable participants. It is advisable to consider each user group of the product.

TIP:

„It is often useful to include participants with different experiences to allow various perspectives on the product. For example, a relatively new user and a long-term, routine user can be approached for a contextual interview. The wider the range of participants, the more diverse and comprehensive the usage of the product can be captured.“

Furthermore, thematic focuses and relevant questions to be emphasized during the interview should be prepared. A guide should be created for a structured process. However, the interviewer should also flexibly adapt the questioning to the observed aspects and the individual answers of the interviewed user. Often, the questions become sharper with each conducted contextual interview, as the understanding of the relevant aspects continuously expands.

Execution

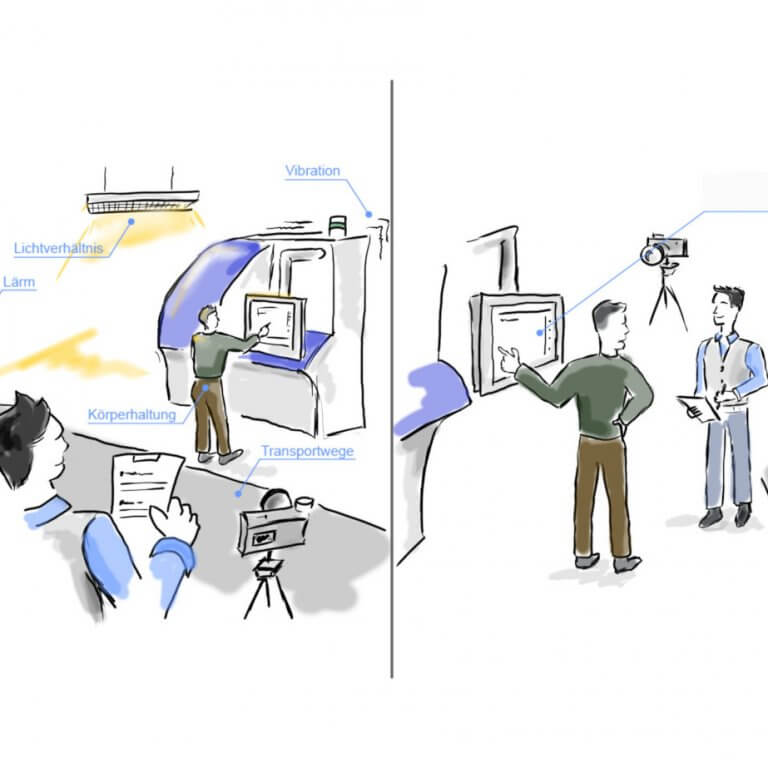

The contextual interview is conducted in the field, i.e., in the user’s usual usage environment. Firstly, the user is observed during interaction. The questioning follows in the second step.

During observation, it is recommended that the interviewer remains as inconspicuous as possible in the background to avoid influencing the usual workflow. In some cases, it may be useful to ask occasional intermediate questions during the observation, but care should be taken not to throw the user off track.

TIP:

„The less stressed and uncertain the user feels due to the observation, the more authentic and representative the observed use of the product is.”

To enable a detailed analysis at a later point, it is advisable to document the contextual interview using video or audio recording. This allows the interviewer to focus on the conversation and conduct it smoothly without interruptions for writing. Alternatively, the questioning can also be recorded by a note-taker. While this risks losing nuances of the conversation, it significantly accelerates the evaluation. A combination of both documentation methods enables the evaluation to be conducted based on the notes and to refer to the video or audio recording in case of uncertainties in the notes.

Topics of the Contextual Interview

Aspects that can be captured in a contextual interview include workflows, the individualization of the product, and difficulties in interaction. Also, when and how often the product is used can be of high relevance.

Observing the user allows the capturing of implicit knowledge. Implicit knowledge refers to knowledge that the user can apply in the relevant situation but otherwise cannot easily articulate in theory.

The best-known example is tying shoes, which is a daily task for most people. Yet, the exact procedure is difficult for many to describe. The same phenomenon can occur with the user’s routine interaction with a product, making it challenging to capture implicit knowledge in a general survey.

The work environment and influences such as noise or lighting conditions, as well as dependencies and communication with colleagues and superiors, can also be relevant factors and captured via the contextual interview. The use of aids or the transfer of information or products are often meaningful aspects that can be observed and questioned. For example, if data need to be imported or exported into the system, difficulties with the compatibility of file formats can arise, making integration into the user’s overall workflow difficult.

If the interviewer notices unusual interactions or user irritation during observation, these can be directly addressed in the interview. Specific behaviors can be questioned, thus uncovering connections and optimization potentials.

Working with the Results

After conducting the interview, the notes or video/audio recordings should be evaluated promptly using appropriate methods. The results can then, for example, be transferred into personas and scenarios suitable for communicating the results to all project participants.

Uncovered pain points and optimization potentials can be directly transferred from the evaluation into product development.

The disadvantage of the contextual interview is the time required for execution and evaluation. However, the method is well suited for a thorough, empirical analysis of usage requirements. It is particularly suitable for the further development of an existing product or for integrating a new product into an existing workflow.